境界のはなし

土地の形状は宅地では直線を結ぶ長方形、多角形が多く、農地ではかって曲線を交えた複雑なものが多かったが、耕運機を使用する最近の農地の形状は宅地に近くなっている。開発から取り残された山林、原野の形状は旧状のままで、現在も複雑である。

このように宅地、農地における多くの境界は、一つの直線、または複数の直線で示されるが、直線とは2点間を結ぶ最短距離を示すものであり、点とは或る位置を示すもので、広がりを持たないものであるから、線にも広がりはない。図で示される境界線は記述方法通りの広がりを持つように見えるが、理論的には、境界線は広がりのない(従って目では見えない)、極めて観念的な存在である。

公図を扱うのは法務局となる

戦後の昭和22年、土地台帳法が制定施行されたが、シャープ勧告により固定資産税は市町村が扱うことになったので、国の行政官署である税務署は土地台帳事務を行う必要がなくなった。そこで昭和25年以降、税務署にかわって法務局が土地台帳、付属地図、いわゆる公図(上記明治18年から22年にかけて作成された「更正図」)を扱うことになった。この公図の殆どは600分の1または1200分の1地図である。

“境界”の意味

境界の本来の意味は或る一個、一筆の土地と他の一個、一筆の土地との区画線であり、同時に接触線でもある。これらの意味における境界は筆境線であり、これが本来の意味における境界である。

もう一つの意味での境界は、土地所有権、土地賃借権などの範囲を示す線である。無計画な宅地造成などで地図混乱地域が生じた場合、本来の意味での境界、すなわち筆境線の確定が極めて困難な場合は、隣接土地所有者は隣地所有者相手に、自分の所有の土地の範囲の確定を求めるほかない。この場合、双方が主張、立証するのは筆境線のように聞こえるが、それは所有権の範囲を示す線である。所有線とでもいうべきものである。

また、或る一筆の土地を二分して甲、乙に賃貸したところ、その賃借範囲について甲、乙間に争いが生じた場合、争われるのは利用線である。

このように境界という言葉の意味は多義性を持つ。

地租徴収の手段として検地が行われたという歴史的背景とか、土地登記制度は国土を構成する土地管理の必要から行われる国の政策の一つであることからすると、土地の識別記号である地番の設定、境界設定は国の管理行政としてなされる行政法上のものというべきである。

従って私人間では筆境線について合意することはできない。この点は最高裁判例が繰り返し述べているところである(最判昭和42年12月26日民集21・10・2627。この判決は、隣地所有者同士が争いある境界のほぼ中間線を境界と合意したことを根拠に、境界をその中間線と確定した高裁判決を破棄したものである。最判昭和43年2月22日民集22・2・270。この判決は、取得時効の成否は境界確定とは関係がない、と述べている)。

国有地と私有地の境界争い、すなわち官民境界の争いについては、従前は官側がその優越的地位に基づいて境界を査定することができる、という考えがあったが、今ではそのような考えは否定されている(その点は後述する)。

地番の分筆、合筆は私人が単独でできるものであるから、これによる境界の創設、消滅は私人が行っているように見えるが、これらも登記官(国の代表者)の分筆、合筆「登記」という、公法上の行為によって実現するのであるから、私人が境界を創設、消滅させた、ということはできない。

所有線、利用線は私法上のものであるから、私人が勝手に設定、消滅、変動させることができる。

境界標識について

相隣関係を規定する民法223条は界標の共同設置、224条は界標の保存費用の平分負担を規定しているが、この「界標」とは境界標識のことである。

土地の境界を示す標識、すなわち境界標識には、人為的に設置される杭、鋲などの境界標のほか、塀、柵、溝、水路、道路などの人工の標識、奇岩、樹木、尾根、沢、地形などの天然自然の標識がある。天然自然の標識も山林、原野などの境界認識の重要な目印になるものである。

しばしば問題となるのは人為的に設置された境界標であるが、これにも石杭、木杭、コンクリート杭、ビニール杭、鉄鋲などがある。これら境界標は自由に選定できるが、境界標は「顕著性」「不動性」「耐久性」を持つことが望まれる。

不動産登記法細則42条ノ4第2項は、境界に境界標がある場合は地積測量図にこれを記載しなければならない、と規定しているが、この境界標の材質は永続性のある石、コンクリート、合成樹脂、不銹性を持つ鋼など耐久性を持ち、かつ容易に移動しないものである必要がある。

例えば境界標が石杭(円柱)の場合、杭の頭頂部は広がりを持っているが、境界を示すポイント、すなわち境界点はその広がりの何処だろうか。何も印の入ってない場合は恐らくその真ん中(中心点)であろう。+の印が入っている場合はその真ん中(交点)であろう。↓の印が入っている場合は矢印の先端であろう。

大きな樹木が境界標識である場合、その樹木の中心が境界点なのかどうかはその地域の慣習などで決まる。

刑罰

境界標を故意に移動させたり、壊したりすると、境界損壊罪に問われ、懲役2年以下、罰金50万円以下に処せられることがある(刑法262条の2)。また、このような行為を介して、隣地を取り込めば、不動産侵奪罪となり、懲役10年以下に処せられることがある(刑法235条の2)。

境界争いについて

上記のように、境界の意義には、少なくとも筆境線、所有線、利用線の三種類があるから、これについての争いも、筆境線の争い(これが本来の境界争いであり、境界確定訴訟で解決される)、所有線争い(この争いは所有権確定訴訟で解決される)、利用線争い(これは賃借権確認訴訟で解決される)の三種類がある。

宅地に関する境界争いは、敷地内での建物の新築、改築、境界付近での植裁、塀の設置、敷地の売却などを契機に発生する。多くは境界標の不存在、境界標の滅失、境界とされていた排水溝などの用途廃止などが原因であろうが、最大の原因は隣地所有者に対する不信感である。相互に円滑な意思疎通が行われており、信頼関係が培われておれば、境界が曖昧であっても、その確認作業はスムーズに行われ、妥当な位置に新たな境界標が設置され、問題は解決する。しかし不信感が強い場合は当事者間の話し合いさえ満足に行われず、訴訟に発展し、極端な場合は境界標損壊などの刑事事件どころか、殺傷事件まで起こってしまう。

解決策は当事者による境界判定、話し合い、第三者の仲裁、鑑定、裁判所の調停、訴訟などなど選択肢は多いが、その争いが筆境線の争いか、取得時効も問題となる所有線の争いかなど、争い自体の性質、関係当事者の性格などにより、選択されるべき解決策は異なってくる。

当事者の話し合いで注意すべきは、官民境界の場合を除き、境界は公法上のものであり、合意でその位置を変更できない、ということである。17条地図もしくは公図上、境界が稲妻状のジグザグ線であることが明らかな場合、隣接土地所有者が土地の利用上の便宜性からこれを直線に変更合意しても境界は変更されるものではなく、地図、公図の訂正(不動産登記事務取扱手続準則113条)も許されない。そのような場合はジブザグ線の境界を前提として、各自所有の土地の分筆、合筆の手続をとるしかないのである。

境界の見つけ方

境界は或る時点に形成されたものである。その時点は造林されていない山林のような場合は明治時代に遡るであろうし、近代的に整理されていない農地についてもそうであろう。しかし国土の狭い日本では人口増加、経済の高度成長に伴い、新しい宅地の造成、分譲、古い宅地の分割、売却が行われてきたから、宅地の境界形成は、発展から取り残されて地域を除き、比較的最近であることが多い。というと、宅地の境界は比較的最近に形成されたのであるから、見付け易く、争いは解決し易いと思うかも知れないが、実態はそうではない。宅地は農地に比較し、単価が高いから、広大な国土を有する外国と異なり、境界についてのセンチ単位の微細な認識の相違でも十分紛争性を持ち、1平方メートル程度の狭小な係争地の帰属を巡って、鋭く、長く争う人が多い。国土の狭隘、宅地供給力の弱さ、宅地の高価さが境界争いの大きな原因であり、「先祖伝来の土地」という日本的な思い入れも争いを一層、解決し難くする傾向にある。

境界を見付ける第一の手がかりは、勿論、地図である。時点如何を問わず、境界が形成された場合は境界認識手段として地図が作製される。古い公図もそのために作成されたものであり、土地区画事業、土地改良事業完了時に地図を作製する理由も後日、境界を誤りなく認識するためにある。例えば或る土地の所有者が土地を二筆に分筆すると分筆線が境界になるが、分筆申請に分筆線を記載した地図を提出する必要があるのも後日の境界認識に備えての規定である(不動産登記法81条ノ2第2項)。これらの地図のうち、古い公図以外は現地復元力を持つ正確な地図な地図であり、境界形成に関係なしに作成される国土調査法上の地籍図、不動産登記法17条の登記所作成地図も正確な地図といって良い。当該宅地が最近の造成宅地、分筆宅地でない場合には、古い公図も土地の所在とともに、おおよその形状認識の証拠とはなるのである。公図も境界が直線、曲線、蛇行線であるか、他の土地とのつながりなどの認識証拠としては機能するから、無視すべきではない。

現地復元力のある地図が存在しても、それだけでは駄目で、それを現地に当てはめる作業が必要となる。境界確定訴訟では当事者双方の主張が出揃った段階で、現地での証人、当事者本人尋問、検証を兼ね、鑑定人尋問を行い、測量、仮定的境界線認識のための境界標の設置などを依頼することが多い。

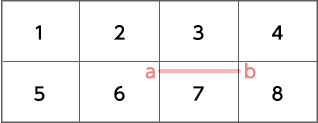

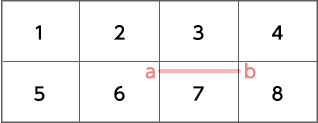

上記のように、地図が古い公図で、精度が低く、現地復元力を持たなくても、境界のおおよその形状判定には役立つものである。例えば図のように、1、2、3、4の土地と5、6、7、8の土地の境界が古い公図上、連続の一直線である場合、3の土地所有者が、3と7の土地の境界はa-b線である、と主張しても、この主張は通らない。連続一直線の公図記載と違うからである。

古い公図も結構役立つものであるから、必ず参照すべきである。

地図が新しく、精度が高ければ高い程、境界が見付け易いことはいうまでもないが、地図により不利な立場に置かれる当事者はそれでも承服せず、地図の記載を争うものである。そのような場合、または地図が古い公図であったりして精度が低い場合に頼りになるのが、人為的に設置された境界標であり、境界標以外の様々な境界標識(塀、柵、溝など)である。

境界標識が優れたものであるときは、それだけで境界を見付けることができるが、普通は地図、複数の境界標識、占有関係に関する証拠そのほかのものとの総合判定の資料となるものである。優れた境界標識とは、不動産登記法細則42条ノ4第2項が規定する境界標か、それに準ずるようなもので、石、コンクリート、合成樹脂、不銹性鋼などのように、耐久性を持ち、かつ容易に移動しないものであり、その設置の位置、経過が明らかであるものを指す(設置の位置、経過は関係地図とか、人証により証明される)。現実には争いのある境界についてこのような耐久、不動性のある優れた境界標が存在することは少ない。たかだか不安定な、木製の仮杭があれば上々、といことが多い。

隣地所有者との仲が円満な場合には境界標とか、境界塀、柵、溝、境界樹木などを共同の費用で境界線上に共同設置、共同植栽をすることができる(民法223条、229条)。従って塀、柵、溝などのような境界標識が共同設置である、という経過が明らかな場合はその中心線が境界である、という推定を受ける(この経過の立証手段も多くは人証である)。

反対に隣地所有者との間にコミニュケーションが無いか、うまくいっていない場合には、共同での境界標の設置はできず、単独設置、単独植栽が行われる。この境界辺での塀、柵、溝、樹木の単独設置、単独植栽においては設置、植栽は境界よりも内側(自分所有の土地側)に行われることが多い。塀などの外縁を境界に接して設置することもあるし、境界より10センチメートル、場合によっては30センチメートル、50センチメートルも離して設置、植栽することもある。塀、柵、溝の外縁が境界より離れている場合には、どの位離れているかが重要争点となり、設置者、工事人などの供述が必要となる。

更に、塀、柵、溝の外縁が境界より離れている場合には、離れている部分についての土地所有者の直接占有はないから、この部分を隣地所有者が占有し、時効取得する、という事態が発生することもある。

境界に設置される溝は、ほかの水路に接し、排水溝として機能することが多いが、これが共同設置の場合には溝の中心が境界と推定される。ただし宅地造成の経過などから、一方の土地の排水に使われるような場合には、溝の隣地側外縁が境界と推定されるであろう。

境界合意・・・或る宅地が売却され、新所有者と隣地の所有者間に境界争いが発生したが、売却前の旧所有者と隣地所有者間にはかって境界争いがあり、裁判外の協議、または調停、境界確定訴訟上の和解などで両者間に境界に関する合意が成立している場合、その合意の効力は新所有者を拘束するものではない。しかしその境界合意が不動産登記法17条の地図(国土調査法上の地籍図などこれと同視される地図を含む)、または公図上、不合理なものではなく、合意内容を記載する合意書、調停調書、和解調書などの書面が存在し、これに合意線を再現可能な地図が添付されているような場合には、境界認定についての有力な証拠となるであろう。

占有・・・誰でも自分の所有地の範囲を占有するのが普通であるから、占有は所有の徴表(外形、目印)とされ、隣接する土地の境界は占有の境界と一致することが多い。従って占有も境界標識に近い働きをするものである(前記のように、ドイツ民法920条は境界線がはっきりしない場合は占有状態で境界を決めると規定しているくらいである)。土地を占有している、というには、事実上の支配が、外形上、或る程度の期間中継続し、それが外部から認識されることが必要であるから、柵を設けるとか、樹木を植栽するとか、地均しをするとかの行為が必要であり、時折、係争地に立ち入る、という程度では明認性、継続性を持たず、占有ありとはいえない。

例えば図のように、崖、傾斜地の存在により、高低差のある甲地と乙地が接している場合には、高地の甲地の占有者は傾斜地(法・のり)を占有している、とみるのが普通である。このような甲地、乙地の境界は傾斜地の下(のり下)aが境界であることが多いとされている。bが境界では傾斜地、のりを乙地所有者が削ることにより崩落などの危険が発生し易い。

公簿面積・・・公簿面積とは不動産登記の表題部に記載されている地積(不動産登記法78条4号)のことである(この地積の変更、更正登記については同法81条ノ9参照。端数の処理については不動産登記法施行令4条参照)。

地積は土地の特定要素の一つに過ぎず、表題部記載の地積通りの面積が保証されているわけではない。特に表題部の記載が古く、測量技術の遅れている時期のものであれば、表題部記載の地積通りの面積と実測面積が一致せず、実測面積の方が多い、いわゆる縄延びがあり、又は実測面積の方が少ない、すなわち縄縮みがあることが多い。

昔は農地については公租を免れるため、所有地は小さく、畔畔、水路は大きく表示する傾向にあったといわれる。しかし測量技術の進歩した近代になされる表示の登記においては、土地を小さく表示するとその担保価値が減ったり、売却時に不利であったりするから、比較的、正確に記載されているものと思われる(登記官は表示の登記に関しては職権調査権を持っている。不動産登記法50条)。

従って公簿面積が境界の認定に役立つこともある。

例えば下図のように甲地、乙地の境界が争われている場合、a-b-d-c-aを結ぶ係争地を除く乙地の実測面積が公簿面積と一致しているのに対し、甲地の実測面積が公簿面積より2平方メートル不足し、係争地の面積が2平方メートルである場合には境界はc-d線よりa-b線の公算が大きい。

不動産豆知識

不動産豆知識